Este site utilizaa cookies para que lhe possamos oferecer a melhor experiência de utilizador possível. As informações de cookies são armazenadas no seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você volta ao nosso site e ajudar nossa equipa a entender quais as seções do site que considera mais interessantes e úteis.

A exposição Cynara Complex, de Diana Policarpo, investiga a conexão entre a vida humana e vegetal, a resiliência ecológica e os vestígios sedimentados do trabalho e da extração excessiva da terra.

As obras desenvolvem-se entre cardos espinhosos e imponentes, absorvendo solos radioativos e as histórias que neles ficaram registadas por aqueles que ali trabalharam.

A instalação sonora multicanal integra gravações de campo, composições bioacústicas e narrativas faladas num pulso vivo, simultaneamente contaminado e regenerador, captando as vibrações subtis do solo e da vida vegetal.

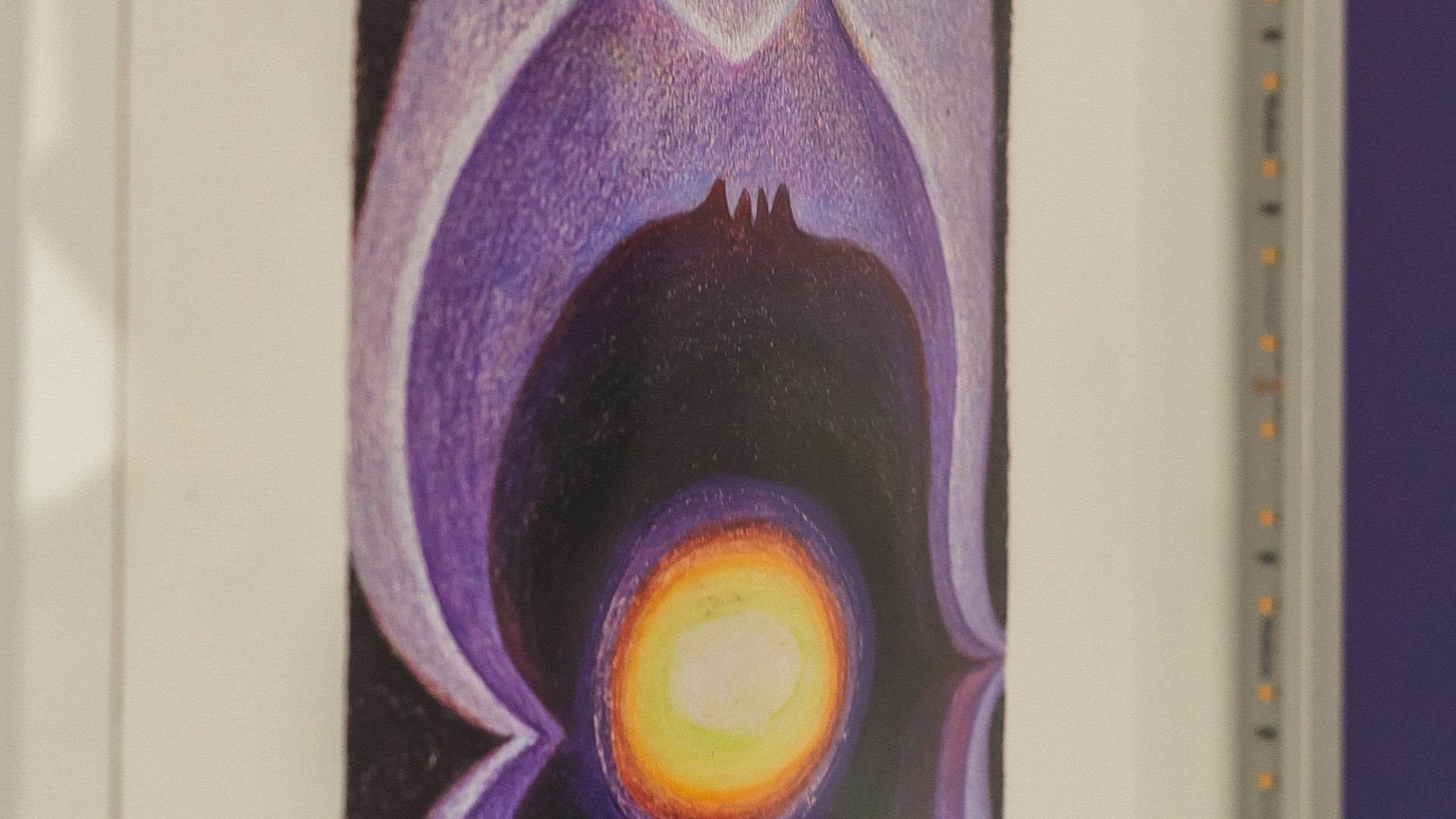

Três desenhos em técnica mista, realizados com papel produzido a partir da biomassa do cardo-coelheiro (Cynara cardunculus), expandem esta narrativa, imaginando corpos a dissolverem-se na paisagem, mapeando simbiose, transformação e ecologias especulativas, enquanto revelam as interações curativas e culturais desta planta no saber local e nas práticas tradicionais. ” Os resíduos estendiam-se pelo vale como uma rede de terra cor de ferrugem, com poças esverdeadas devido ao urânio e volfrâmio. Mais de sessenta minas abandonadas ou semi-ativas marcavam a paisagem.

O solo conservava cada marca das mãos que o escavaram e partiram, cada vestígio do que os humanos não conseguiram levar.

Décadas após o encerramento dos poços, o trabalho dos mineiros permanecia nos ossos dessas aldeias. O urânio e o volfrâmio infiltraram-se no solo, no pó que se agarrava ao cabelo, aos pulmões e às roupas, na tosse silenciosa daqueles que regressaram. Às vezes, à noite, alguns juravam ouvir o zumbido das máquinas e escavações subterrâneas, vibrando através das paredes e raízes, como se o chão falasse. Os terrenos brilhavam, o dia recusava-se a partir. No complexo de ruínas das minas, os edifícios vazios mantinham-se em silêncio. Terra, pedra, pó, plantas, corpos — tudo crescia lentamente, o tempo germinava da própria paisagem.

Entre os cardos altos e espinhosos, as flores roxas agitavam-se ao vento. Cynara estava de pé, com a tesoura na mão. Passou os dedos pela superfície áspera das pétalas grossas e aparou a coroa, num gesto calmo e ritmado, até ficar totalmente rapada. As pétalas soltavam-se devagar — algumas caíam na cesta, outras espalhavam-se pelo chão, roxas contra a terra vermelha. Mais tarde, seriam fervidas para coagular o leite para fazer queijo — um ritual local mais antigo do que as minas.

Cynara enterrou os dedos na terra, sentindo o pulso das raízes sob o solo contaminado.

Cada cardo carregava vibrações subtis — ecos de sobrevivência, de trabalho árduo, dos mineiros que moldaram os vales antes dela.

Um espinho afiado picou a palma da sua mão. A dor surgiu, depois o calor espalhou-se lentamente pelas suas veias, misturando-se com a seiva da planta. No início, parecia apenas uma picada. No dia seguinte, ao regressar ao campo, iniciou-se a transformação. Os seus membros e articulações transmitiam pulsares subtis que ecoavam o ritmo das raízes; os olhos mudaram de castanhos para roxos. A sua coluna vibrava em ressonância com os caules e as folhas. Cada toque, cada inalação da terra e da seiva, ligava-a ainda mais à teia viva. O sabor metálico e amargo permanecia na língua. Os músculos alongavam-se, dobravam-se, espelhando a geometria dos cardos. Lentamente, deliberadamente, ela cavou um buraco fundo e plantou-se no meio do terreno.

Por toda a plantação, as flores vibravam, emitindo um brilho roxo intenso. Cliques e assobios leves surgiam progressivamente das coroas, fundindo-se com o vento e tecendo padrões ritmados pelo campo. Cynara seguia o rasto, decifrando sinais de reconhecimento, cautela e presença. A sua consciência percorreu as folhas e os caules fibrosos, penetrou no solo e fundiu-se com a vasta teia. Não foi uma escolha. Era aprendizagem, fusão com a temporalidade do campo — resiliente, radioativa, viva.

Ela olhou para os campos à sua volta. As flores pesadas ondulavam suavemente, padrões neon escorregando pelos caules, pulsando em sintonia com a respiração lenta e deliberada.

A chuva caía, levando os metais por canais e depressões. A água infiltrava-se pelas raízes, pelos caules, por Cynara. A sobrevivência era partilhada: planta e humano, absorvidos, inseparáveis.

Os amigos passavam pelo campo, para ver como estava a sua irmã, aparando as suas folhas secas ou amarrando caules a pequenas estacas, ajustando-os suavemente — reconhecendo uma presença que outrora fora humana, agora incorporada na plantação.

Os aldeões cuidavam dos cardos como sempre, colhendo pétalas para o queijo. Reconheciam Cynara sem surpresa ou admiração pela simbiose — ela estava naturalmente integrada, uma continuação viva do que a terra lhes tinha ensinado.

Os meses passaram. Cynara, totalmente enraizada na terra contaminada, cresceu como parte do jardim, alterando lentamente o solo.

A sua coroa pesada elevava-se em direção à luz do sol, com pétalas ondulantes e espinhos firmes. Quando os aldeões chegaram para a colheita anual, as tesouras moviam-se pelo que se tornara a flor da planta no topo da sua cabeça. O cabelo há muito desaparecido, fora substituído pelas pétalas que caíam lentamente na cesta, deixando-a completamente rapada. O ritual continuava, como sempre, como sempre seria.

Acima do campo, as flores brilhavam. Cliques e assobios erguiam-se em padrões — uma conversa entre as plantas e os seus parentes. Cynara tinha-se tornado parte disso, um híbrido de humano e cardo. Não curada. Não restaurada. Resistente. Viva. Feroz.”

Diana Policarpo